编者按(杨亚洁老师):金秋送爽,丹桂溢香,在这充满丰收喜悦的十月,我们共同迎来中华人民共和国成立七十六周年的辉煌庆典。回望峥嵘岁月,缅怀革命先烈的铮铮风骨与民族英雄的不朽精神;回溯近代征程,铭记中华民族在苦难中奋起、于抗争中前行的不屈奋斗史。在此之际,诚邀大家一同挖掘家族记忆里与民族命运同频共振的动人篇章,讲述国家发展浪潮中,个人成长、家庭变迁与家乡蜕变的鲜活故事,深刻展现时代进步对每个生命的深远滋养。

姓名:冯伟豪

班级:初2026届(2)班

座右铭:我被高山所围绕,被山水所祈祷。

指尖触课本烽火,心底藏岁月和平

初2026届(2)班 冯伟豪

每次翻开历史课本,翻到“抗日战争”那几页,我的指尖都会不自觉地顿一顿——那些黑白照片里的硝烟、文字里的血泪,总像带着温度似的,烫得人心头发紧。1931年,“九一八事变”的枪声打破了东北的宁静,恶魔的毒爪就这样狠狠抓向了中国;直到1945年日本宣布无条件投降,整整十四个春夏秋冬,这不是冰冷的数字,是无数中国人用生命熬过来的岁月,是我们民族从苦难里站起的印记。

十多年浴血奋战里,那些挺身而出的英雄,早不是课本上印着的“名字”,而是每次老师讲到时,我都会忍不住攥紧笔杆的存在。杨靖宇将军在零下几十度的雪地里,饿了就嚼树皮、吞棉絮,哪怕只剩自己一人,也没向敌人低过头;赵一曼阿姨面对酷刑,连一声痛呼都没让敌人听见,临刑前写下的家书里,字里行间全是对民族的牵挂;赵登禹将军挥舞着大刀,用鲜血挡住敌人的进攻,他倒下的地方,后来长出了我们今天的和平。还有太多没留下名字的战士、百姓——可能是送情报的少年,可能是掩护伤员的大娘,他们用自己的血肉,拼出了一道“中国不可战胜”的长城。每次想到这些,我都觉得鼻子发酸:他们本该像我们一样,有安稳的日子,有热气腾腾的生活,却为了保护国家,把生命永远留在了那个战火纷飞的年代。

历史从不是“过去的事”,它就藏在我们的骨头里。南京大屠杀中,30万同胞的呐喊好像还在耳边响;伪满洲国里,3000万东北人过着任人欺辱的亡国奴生活,他们连说一句“我是中国人”都要小心翼翼。上次参观抗战纪念馆,看到展柜里一双破布鞋——那是一个小战士的遗物,鞋尖磨破了,鞋底还沾着泥土。讲解员说,他和我们差不多大,却已经跟着部队走了上千里。那一刻我突然明白,课本上的“历史”,其实是无数和我们一样的人,用生命换来的今天。

我们铭记历史,从来不是为了记恨谁,而是怕那些悲剧再发生。现在的我们,坐在明亮的教室里上课,放学能吃到热乎的饭,周末可以和朋友去公园玩——这些看似平常的日子,都是先辈们盼了一辈子的“和平”。中国现在有了厉害的科技、繁荣的经济,再也不会被人随便欺负,但这不是我们偷懒的理由。作为初三学生,我们的“战场”不是硝烟弥漫的阵地,却是同样需要奋斗的书桌:解不出的数学题、背不熟的英语单词、记不清的历史年份,这些都是我们要跨过的“难关”。

可有时候,我也会听到有人说“躺平算了”,遇到一点难就想放弃。但每次想到杨靖宇将军在冰天雪地里都没放弃,想到那个和我们一样大的小战士走了上千里都没回头,我就觉得羞愧——先辈们用生命给我们铺好了路,我们怎么能连“好好读书”都做不到?苏轼说“古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志”,我们现在的“大事”,就是考上理想的高中,学好知识,将来能为这个国家做一点小事:可能是发明一个有用的东西,可能是教好一群学生,可能只是好好守护身边的人——这就是我们这代人对“和平”的守护。

历史的钟声总在耳边响,它提醒着我:没有过去的苦难,就没有今天的幸福。那段火与冰的岁月虽然走了,但记忆从来没有距离。忘记过去,就是背叛那些为我们牺牲的人。所以我总想,等以后我有了孩子,我也要把这些故事讲给他听;现在的我,要把对历史的铭记,放进每一次认真听讲的课堂里,放进每一道努力解开的习题里,放进对身边人的珍惜里。

愿我们这些青年学生,都能带着先辈的勇气,揣着“鲲鹏之志”,在成长的路上一步一步走稳——因为我们不仅是和平的受益者,更要做和平的守护者。未来的辉煌,要靠我们一笔一笔写出来;一代又一代人的奋斗,从来都不会停。

教师点评:文章以学生视角串联历史与日常,课本、纪念馆布鞋等细节鲜活,情感真挚动人。既懂铭记历史的重量,又明当下奋斗的意义,尽显少年担当,继续保持这份热忱!

指导教师:王翠

姓名:邢佳轩

班级:初2026届(3)班

座右铭:怕什么真理无穷,进一寸有一寸的欢喜。

中国

初2026届(3)班 邢佳轩

国家,是一个民族的根基,是无数家庭的依靠。回首往昔,中华民族的历史犹如一幅波澜壮阔的画卷,而家族的故事则是这幅画卷中一抹独特的色彩。

国耻铭心,那是一段不能忘却的历史。抗日战争时期,家乡的土地被侵略者践踏得千疮百孔。我的太爷爷是一位普通的农民,但他却有着坚定的爱国情怀。当时,日军在村子周围烧杀抢掠,百姓们生活在水深火热之中。太爷爷参加了当地的抗日队伍,和乡亲们一起用简陋的武器与敌人战斗。他们在山林间伏击敌人,在田间地头设下陷阱,虽然武器装备远不如敌人,但凭借着顽强的意志和对祖国的热爱,给侵略者造成了不小的麻烦。太爷爷常说:“国家都受欺负了,我们还有好日子过的吗?不打跑这些鬼子,咱们祖祖辈辈都别想安宁。”

历史回响,在家族的传承中能找到国家发展的足迹。太爷爷有一本已经泛黄的日记本,那是他年轻时在国家建设时期的记录。日记里记载着他参与修建家乡第一条公路的艰辛。那时候条件艰苦,没有先进的机械设备,全靠人力。但爷爷和工友们齐心协力,风餐露宿,终于让公路贯通。公路的修建不仅方便了家乡人民的出行,也是国家基础设施建设的一个小小缩影,反映出国家从落后走向逐渐富强的历程。

家国同脉,家族几代人的奋斗与国家的发展紧密相连。父母努力工作,为家庭创造了幸福的生活。而我,生长在祖国繁荣昌盛的时代,享受着优质的教育资源,追逐着自己的梦想。我深知,个人的梦想只有融入国家的发展大局,才能更好地实现。

国家的繁荣富强是家庭幸福的保障,家庭的奋斗与国家的命运息息相关。让我们铭记历史,传承家族的奋斗精神,为祖国的伟大复兴贡献自己的力量,让国家的明天更加美好。

教师点评:这篇文章以家族故事为纽带,巧妙串联家国情怀,十分动人。太爷爷抗日御敌、参与家乡公路建设的事例具体鲜活,既展现历史厚重,又体现家族与国家的紧密联结。文中将个人成长、座右铭与国家发展结合,立意深刻,结构清晰,情感真挚,尽显新时代少年的家国担当。

指导老师:欧婷

姓名:张妙妍

班级:高2026届(1)班

座右铭:归去,也无风雨也无晴。

丹心曾耀旧日月 壮志再辟新乾坤

高2026届(1)班 张妙妍

漫溯诗河,祖国的大好河山在字里行间巍然屹立:它是李白笔下“天门中断楚江开,碧水东流至此回”的鬼斧神工;是王之涣眼中“白日依山尽,黄河入海流”的辽阔远大;亦是杜甫所感“星垂平野阔,月涌大江流”的静穆浩瀚。这山河,是地理的疆域,更是文明的摇篮,承载着过往的峥嵘,也托举着未来的辉煌。

当闭关锁国的迷梦被列强的炮舰轰然击碎,古老中华坠入“三千年未有之大变局”。然而,在这被黑夜笼罩的国土之下,中华民族不屈的脊梁迸发出最悲壮的光芒。林则徐于虎门销烟的冲天烈焰中,烧灼的是“苟利国家生死以”的决绝;邓世昌指挥的“致远”舰冲向日舰“吉野”,“致远”生命中最后的怒吼,是不肯屈服的民族气节。关天培死守虎门,直至血染炮台;冯子材年近七旬,仍率“萃军”跃出长墙,与法军浴血搏杀,“法人弃甲丢盔而遁”。他们的抗争,如同暗夜中炸响的惊雷,向世界宣告:中国人不是能随意任人凌辱的存在!

及至烽火连天、山河破碎的十四年抗战,“保卫家国”更成为每个中国人胸膛中最炽热的呐喊。杨靖宇将军在冰天雪地、弹尽粮绝之际,以草根棉絮果腹,独自与日寇周旋至生命最后一刻。赵一曼女士身受酷刑仍然不屈,在留给幼子的绝笔信中,将“为国牺牲”的信念化作对孩子最深沉的大爱。张自忠上将亲赴前线,血战殉国,他在战前信中坦言:“国家到了如此地步,除我等为其死,毫无其他办法”。他们,与万千无名的民众一同,用血肉之躯向世界宣告:我们中华民族,有同自己的敌人血战到底的勇气!

为华人首获诺贝尔奖智慧荣光的杨振宁先生曾在采访中说道“我觉得我一生中最重要的贡献,是帮助中国人克服了自己不如人的心理”。杂交水稻的问世,使中国用占世界不到十分之一的耕地养育了近五分之一的人口,当主持人问到袁隆平先生“您是不是特别害怕这样的场景再次出现?”时,袁老道”不可能了,不可能了。”新中国成立以来的每一项成就,都是一代代中国人将一颗颗爱国心化为铮铮报国行的生动诠释。他们在一片片“看不见的战场”上攻坚克难,用知识与汗水,铸就了新时代的国富民强,让曾经的苦难辉煌,在今天绽放出伟大复兴的万丈霞光。

“数风流人物,还看今朝”——这不只是豪迈的诗句,更是时代赋予我们的使命。中国梦的宏伟蓝图,需要我们这一代的青年人将个人理想融入国家建设之中,以青春之我、奋斗之我,为民族复兴铺路架桥。让我们亲爱的祖国在未来的岁月里永葆旺盛生命力,闪耀其永恒的光辉。

教师点评:作文立意高远,以诗词开篇勾勒山河盛景,继而纵览近代抗争、抗战英烈与当代报国者的事迹,素材丰富且脉络清晰,诗句与人物事迹自然融入,文字饱含赤诚。古今呼应间凸显家国情怀,尽显青年担当,是一篇情文并茂的佳作!

指导老师:隆雪芹

姓名:耿瑞佳

班级:高2026届(2)班

座右铭:我与我周旋久,宁作我。

微光聚星河,以血铸轩辕

高2026届(2)班 耿瑞佳

历史如长河,奔流千年而至吾辈门前;时代如号角,响彻九万里而催启征程。在这片厚植命运血脉的土地,我们聆听前史,落笔新章,卷卷竹简、篇篇史册,承往昔峥嵘,载代代兴亡。立新时代晨曦,在不朽中踏新路,在清欢中忆往昔。

根脉所系,红线深处点燃不灭心灯。

国家,是血脉里的红线。抚摸良渚玉琮,聆听编钟余韵,仰望敦煌飞天,件件勾连。那是“长风几万里,吹度玉门关”的辽阔,是“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的铮铮铁骨,是“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的千年一叹。爱国从不只是对盛世的礼赞。记得虎门的硝烟、卢沟的晓月,记得长征的足印、抗战的烽火。这些深重的苦,淬炼出民族不屈的脊梁,是这些暗夜的跋涉,让现在显得弥足珍贵。

传承,让这盏心灯长明。当我们真正读懂“何以中国”,便会懂得爱这片土地,爱它的青山绿水、阡陌炊烟,也爱它沉淀千年的风骨。这份爱,让我们在世界的舞台上,自信地展现属于东方的优雅与从容。

步履所至,平凡沃土耕耘非凡功业。

“道虽迩,不行不至;事虽小,不为不成。”所有的深情理想,终了都要在实践中求索。报国之行,在于默默耕耘,也在惊天动地。它是袁隆平院士行走田埂步履蹒跚,是黄大年教授案头常亮灯盏;是边防战士“清澈的爱,只为中国”的深情告白,是抗疫白衣“以生命赴使命”的甘之如饴。它也是教师黑板前飘落的粉笔灰,是快递小哥穿梭街巷的身影,是每一个劳动者额头欲落的汗珠。你的名字或许无人知晓,你的功绩永世长存。

当你在旧书店偶然触到某本泛黄日记的残页时,是否会被八十多年前某个黄昏的硝烟呛出泪水——那些在时代褶皱里奋起的普通人,牺牲的无名者,正以最温柔的方式触碰着现世的大门。原来你我脚下踩着的土地,正是五千年来无数先辈脚下的同一片土地,我们在同一个空间里相遇,感受着千年来留存的浪漫。在历史的经纬线上,密密麻麻绣着的都是与你我相同的指纹。血脉从开始就联系着你我命运的红线,我们总以为铭记就是记住,却忘了那些在黎明前熄灭的眼睛里,也曾倒映过闪烁着星光的未来。他们或许没有名字,没有雕像,没有传记,却在某个瞬间用生命完成了对永恒的注解。

千秋伟业,百年只是序章;万里征程,我辈正当其时。让爱国之情如星火燎原,强国之志如斟北斗,报国之行如春耕不息。如此,民族复兴的曙光必将照亮东方的天际,我们也终将无愧于历史交付的使命,无愧于这个伟大的新时代。

有人埋骨于黎明前夕,有人起承在锦绣承平。血与泪、罪与火都曾熨烫过这片土地,历史的印记,让我字字句句别忘记,曾经的颠沛流离,成为历史回章中被镌刻的往昔。躬逢盛世,这是属于我们的时与势。微光聚星河,以血铸轩辕。

教师点评:本文以“微光聚星河,以血铸轩辕” 立魂,立意高远,将个人与民族命运相连,尽显高中生家国认知与责任感。脉络清晰,开篇破题引核心,中间 “根脉所系”“步履所至” 分论爱国根源与实践,结尾呼应点题,收束有力。

指导老师:杨亚洁

姓名:高颖萱

班级:高2027届(1)班

座右铭:我喻我以长青,我拥此春待亭亭。

高氏家族往事:从迁徙扎根到世代担当

高2027届(1)班

高氏家族的脉络,深深扎根于陕北的黄土高原之上,其迁徙与发展的历程,既是一部家族奋斗史,也映照着时代变迁的轨迹。家族长辈们清晰地记得,祖上是从山西大槐树迁徙而来,最终在榆林市横山区施阳台村定居。彼时的施阳台村,地处陕北腹地,地广人稀,广袤的黄土坡上只有零星的村落,生存条件虽显艰苦,却为家族提供了安稳扎根的土壤。自此,农耕便成了高氏族人赖以生存的根基,春种秋收、面朝黄土背朝天的日子,一辈辈传承下来,不仅培育了族人勤劳坚韧的品性,更沉淀出“踏实做事、本分做人”的家族底色。

在家族的记忆中,祖上二伯曾祖父是当之无愧的英雄。当年家中兄弟姐妹众多,生活拮据,年轻的他早早便心怀家国,毅然投身革命洪流。作为陕北红军的一员,他的足迹遍布陕北的沟沟壑壑,曾先后参与过多次艰苦卓绝的战斗。后来,胡宗南部对陕北革命根据地展开疯狂进攻,奉命追击共产党领导人时,二伯曾祖父又主动请缨,加入狙击部队。在极端恶劣的作战环境下,他凭借顽强的意志和过硬的战斗本领,一次次阻滞敌军前进的步伐,用生命践行着红军战士的使命与担当,他的英勇事迹,至今仍是家族中代代传颂的骄傲。

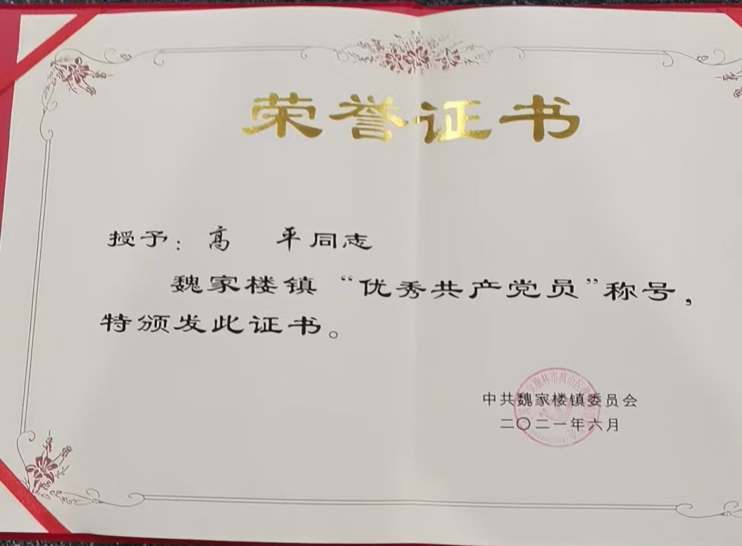

我的爷爷,自小在这样的家族文化熏陶下长大,“为人民服务”的信念早早在他心中扎下了根。初入社会时,他看着家乡不少人因缺乏就业机会而愁眉不展,便暗下决心要为家乡做点实事。经过反复考察和筹备,他顶着多重压力,创办了村里第一家砖厂。砖厂不仅解决了村民的就业难题,还为家乡的房屋建设提供了优质建材,带动了周边群众共同致富。他的付出被大家看在眼里、记在心里,2004年5月1日,爷爷被横山区政府授予“劳动模范”称号,这既是对他个人的肯定,更是对他心系群众的褒奖。2013年,爷爷当选为施阳台村支部书记后,更是将“为民服务”的初心落到实处:他带头修缮村里的土路,让泥泞小道变成平整的水泥路;组织技能培训,帮助村民掌握更多致富本领……凭借着扎实的工作和无私的奉献,爷爷又先后荣获“横山区优秀共产党员”“横山区劳动模范”等称号,成为了村民心中的“主心骨”。

我的父亲出生在施阳台村,成长过程中,他既见证了爷爷带领村民在黄土地上奋斗的艰辛,也感受到了改革开放后时代浪潮带来的变化——从村里通了第一部电话,再到外出务工的人带回越来越多关于大城市的新鲜事,这些都在他心中埋下了“走出去看看”的种子。他深知,想要跟上时代步伐,就要走出黄土坡,去学习新知识、拥抱新机遇。因此,成年后,父亲毅然选择离开家乡,来到省会西安打拼。刚迈入社会时他便加入了西成高铁的建设,这个项目的建设难度和生态保护是个大问题,但他们齐手并进克服重重困难,最终成功完成此项目,将西安至成都列车运行时间从16小时缩至3小时。之后我的父亲凭借着踏实肯干的态度,成功入职中铁第六勘察设计研究院,投身于国家铁路建设事业。

从黄土高原的小村庄到繁华的都市,从祖辈的农耕生活到父亲参与的现代化铁路建设,父亲深刻感受到时代变迁的力量:曾经,陕北的交通闭塞,制约着发展;如今,他参与设计的铁路线路纵横交错,将偏远地区与发达城市紧密相连,让“千里江陵一日还”成为现实。他常说,自己的工作不仅是一份职业,更是在为国家的发展添砖加瓦,而这份担当,正是从祖辈那里传承下来的家族基因。多年来,父亲始终坚守在岗位上,参与过多条铁路的勘察设计工作,用专业能力助力交通强国建设,也在时代的浪潮中,续写着高氏家族的责任与荣光。作为高氏家族的新一代,我会在学习和成长中以祖辈为榜样,传承他们艰苦奋斗的精神品质,在日常生活中践行家族的精神准则,为我的家族续写新的篇章!

教师点评:本文以高氏家族变迁为脉络,将家族迁徙、革命奉献、建设家乡、投身国家基建串联,以家族历史记录员的身份将家族拼搏奋进的历史记录传承。情感真挚,既见家族担当,亦显个体与家国的共振,是篇兼具历史温度与思想深度的作品。

指导教师:刘岚

姓名:王喆涵

班级:高2027届(1)班

座右铭:对理想的崇尚,成就了人类的伟大。

家国轨迹:三代人的时代回响

高2027届(1)班 王喆涵

我的太爷是河北永年县人,年轻时便投身革命,成为一名八路军侦查连连长。在那个烽火连天的年代,他穿梭于敌后,搜集情报,为抗战胜利立下汗马功劳。太爷很少讲述那段经历,但每当他凝望远方时,眼神中总会流露出一种难以言说的坚毅与沧桑。

1954年,我的爷爷在新时代的曙光中诞生。那时,太爷已褪去军装,在新的岗位上继续为建设国家贡献力量。爷爷的成长轨迹,恰与新中国的发展步伐相契合。

1970年,16岁的爷爷进入西安工业大学学习钳工技术。那时的中国,工业化进程正在加速,技术工人备受重视。爷爷那双原本握笔的手,开始在车间里与钢铁打交道。他常说,那段日子虽然辛苦,但掌握了实实在在的技术,心里踏实。凭借出色的表现和刻苦的精神,爷爷以工农兵学员的身份被推荐到长春工业大学深造。这是他人生的转折点,从一名技术工人转变为既有实践经验又有理论知识的复合型人才。在长春求学的日子里,他不仅钻研专业技术,还广泛阅读,拓展视野,那段经历塑造了他后来务实而又不失远见的工作风格。学成归来后,爷爷回到西安工业大学,被任命为校工厂厂长。在他的带领下,校工厂不仅为学生提供了实践平台,还研发生产了许多兵工业产品,有些甚至达到了国内先进水平。

当爷爷在技术管理岗位上勤恳工作时,我的父亲迎来了自己的人生选择。18岁的父亲秉承了太爷的军人血脉,毅然参军入伍。在部队的两年里,他锤炼了意志,培养了纪律性,也体会到了与太爷那个年代截然不同的军旅生活。20岁退伍后,父亲没有直接工作,而是选择了继续求学。他考入西安财经大学,学习经济管理知识。四年的大学时光,让他从一名军人转变成为具备专业知识的人。这段经历也体现了改革开放后,国家对教育和知识的重视程度日益提升。24岁的父亲毕业后进入西安工业大学工作。这正是爷爷工作的地方,也是爷爷年轻时学习技术的地方。父子两代人,在同一所高校贡献力量,却扮演着不同的角色——爷爷负责校办工厂的生产管理,父亲则在行政部门工作,运用所学的知识为学校发展贡献力量。

从太爷的烽火岁月到爷爷的技术报国,再到父亲的军旅求学路,三种不同的人生轨迹,折射出中国不同历史阶段的发展脉络。太爷为民族独立而战,爷爷为工业建设出力,父亲则见证了改革开放后中国高等教育的蓬勃发展。每当我走过西安工业大学的校园,总会想起这个家族与这片土地的特殊情缘。从技术车间到行政办公楼,从军工精神到教育改革,我们家族的轨迹与国家的发展同频共振。

这是我们家族的故事,也是千千万万中国家庭的故事——个人命运与国家发展交织,在时代变迁中书写着平凡而珍贵的历史。三种人生,一个传承:无论时代如何变化,脚踏实地、爱国奉献的家国情怀永不改变。

教师点评:本文通过三代人的命运折射国家发展脉络,体现了小切口、大历史的写作智慧。叙事线索清晰,细节真实动人,将家族史自然融入时代洪流,生动诠释了个人与国家同频共振的主题。结尾升华有力,展现了深刻的家国情怀与历史思辨能力。

指导教师:刘岚

姓名:郭艺璇

班级:高2027届(1)班

座右铭:平芜尽处是春山。

陇上医家

——一个中医家族的百年浮沉

高2027届(1)班 郭艺璇

天水古郡的黄土塬上,我家的故事像一株老槐树,根系深扎在清祖上曾是紫禁城里的太医,那对御赐的青釉花瓶,瓶身上凸起的花纹无声诉说着往昔的荣光。朝代更迭,家族带着花瓶与御赐的两张半圆拼接的檀木圆桌回了甘肃,在天水落了脚,成了十里八乡的村大夫。

那座御赐的木楼曾是家族的地标,雕梁画栋、古色古香。1950年代末的一个冬夜,木楼里屯积的粮食和柴火意外失火。火光映红了半边村子,将它化为了灰烬。多年后,却成了一家人的“护身符”-六七十年代批斗地主时,“家无长物”的外公一家,因那夜的火躲过了风波。真乃“塞翁失马,焉知非福”。

六十年代的大饥荒,像一场黑霜,压得陇原大地寸草不生。中苏关系破裂,更为雪上加霜,小小的村镇,三百多人没能熬过那段日子,就这样,甘肃成了重灾区之一。外公家十口人,是村里的“上粮大户”,麦子、鸡蛋,甚至过年才舍得杀的猪肉,都要挑最好的上交。妈妈的童年记忆里,玉米面馍的粗砺感成了日常,只有过年才能闻到麦子的甜香。可外曾祖父与外公还是背着药箱,东家进西家出,用草药与银针救了不少人。

时代的车轮辗过黄土坡,日子渐渐有了亮色。村里的第一台电视机就落户在我家,半个村子的人都挤在我家院里看黑白的画面;外公的二八大杠自行车,载着药箱,载着乡邻间的信任,在土路上颠簸出清脆的铃声;牲口棚里的驴、骡子换了一茬又一茬,从拉麦子到拉药材,见证了日子的一点点变甜。

记忆中的外公家,总是充满了浓浓的草药香,那是一种很特别的香气。似乎带有当归的醇厚、黄连的微苦,或是艾叶的清香……它们交织在一起,不冲撞,像一首沉静的诗集,让人心里十分踏实。每每帮外公打扫药房时,我都会狠狠地嗅上几鼻子,心里暖暖的。 还记得儿时为外公加工过丹皮。中秋时节,地里种的牡丹成株挖出,去除细根后刮皮抽芯,将其切成小段,再铺开晾晒,一家人围在一起,分工明确、其乐融融……

如今外公已近八旬,依旧每天坐诊,来的人络绎不绝。从宫廷到乡野,从战火到饥荒,时代巨浪翻涌而过,埋藏在黄土坡上的初心未变。家族史未必总是辉煌的传承,有时更像是黄土地上的草药,干旱贫瘠,却深扎根系。草药香,凝聚着家族与时代共振的回响,也是这个家族最绵长的注脚.

教师点评:本文以家族史为切口,将中医传承与国家发展的历史背景结合,用御赐器物、行医故事等具体史料佐证,兼具个人情感与历史厚重感。语言质朴却有感染力,既展现家族坚守,也暗含对初心的思考,是篇有温度、有深度的佳作。

指导教师:刘岚

姓名:宋王子暤

班级:高2027届(3)班

座右铭:山有山的错落,我有我的平仄。

强国复兴有我 青春挺膺担当

高2027届(3)班 宋王子暤

“青年者,人生之王,人生之春,人生之华也。”

百年前,一群新青年高举民主与科学的旗帜,在历史的紧要关头挺身而出,照亮了民族复兴的前路。如今,时代的接力棒已递到我们手中,“强国复兴有我”不再是一句口号,而是融入青春血脉的使命,是刻在前行路上的担当——这份担当,当以“挺膺”二字为骨,以奋斗为翼,在时代浪潮中书写属于当代青年的答卷。

青春的担当,是“明知山有虎,偏向虎山行”的闯劲,在攻坚克难中淬炼筋骨。

敦煌研究院的“数字供养人”团队里,一群平均年龄不到30岁的青年,用代码与像素和时间赛跑。为了让莫高窟的壁画在数字世界“永生”,他们顶着洞窟内的潮湿与幽暗,反复调试三维扫描设备,哪怕手指被设备磨出茧子,哪怕为修复一帧壁画数据熬到深夜,也从未停下脚步。正是这份“啃硬骨头”的执着,让千年壁画突破时空限制,在云端与亿万观众见面。从“卡脖子”技术攻关的实验室,到乡村振兴的田野地头,无数青年像他们一样,把“难题”当“课题”,用闯劲打破困局,让青春在解决真问题中绽放光芒。

青春的担当,是“功成不必在我,功成必定有我”的韧劲,在平凡岗位上积蓄力量。

外卖骑手张硕利用送餐间隙,自学英语和国际贸易知识,最终转型为跨境电商从业者,把家乡的农产品卖到了海外;00后高铁信号工李想,每天沿着铁轨徒步20多公里,对着信号灯、电缆盒反复检查,只为确保每一趟列车的安全运行。他们的岗位或许普通,却在日复一日的坚守中,为社会运转注入“青春动能”。正如鲁迅先生所说:“有一分热,发一分光。”青春的担当从不是非要站在聚光灯下,而是在自己的岗位上把每一件小事做好,把每一项任务抓实,让平凡的工作开出不平凡的花。

青春的担当,是“清澈的爱,只为中国”的赤诚,在家国大义中锚定方向。

去年夏天,重庆山火肆虐,无数青年骑着摩托车,顶着高温向火场运送物资。他们中有人刚结束高考,有人是在校大学生,脸上满是汗水与烟灰,却始终眼神坚定——“国家需要,我们就上”。这份纯粹的赤诚,正是当代青年家国情怀的生动写照。从戍边战士在雪域高原守护国土,到青年志愿者在社区一线服务邻里,从援外医疗队员在异国他乡传递温暖,青春的足迹始终与祖国的命运紧密相连。因为我们深知,个人的理想再远大,若脱离了国家与民族的需求,便如同无源之水;唯有把“小我”融入“大我”,才能让青春的价值在为祖国奉献中得到升华。

一代人有一代人的长征,一代人有一代人的担当。强国复兴的征程不会一帆风顺,前方既有开阔平原,也有崎岖山路。但只要我们以挺膺之姿接过接力棒,用闯劲突破难关,用韧劲坚守岗位,用赤诚拥抱家国,就一定能在时代的考卷上,写下“请党放心,强国有我”的青春答案。毕竟,青春的意义从不是索取与享受,而是在担当与奋斗中,成为照亮未来的那束光。

教师点评:此文文风端正,文脉清晰,文气沛然。论点鲜明,论据充实,语言富有感染力。全文聚焦“青春担当”深入论述,展示了青年人的责任担当和家国情怀。拟题运用对仗结构,鲜明深刻;开篇从百年前写到当今时代,简笔勾勒,拉伸了时空,增添了历史纵深感;分论点从“是什么”维度构思,举例诠释责任担当的内涵;结尾处将个人的青春融入时代发展,指出青春的意义,让人能感受到那股势不可当的青春力量。

指导教师:郭晓玉

文/图:教务处、语文年级组 审核:陶红 责编:王鹏